Afrique : berceau des matières premières, paradoxalement grande dépendante

Plus de 95 pays en développement sur 143 restent dépendants des matières premières (Crédit image : Unplash/Tobias Nii Kwatei Quartey)

Les points clés :

L’Afrique demeure largement dépendante des matières premières, avec plus de 85 % des pays exportant plus de 60 % de produits bruts.

Cette dépendance accroît leur vulnérabilité aux fluctuations des prix mondiaux et limite leur résilience économique.

Diversifier, ajouter de la valeur et intégrer régionalement sont les clés pour sortir du piège des exportations primaires.

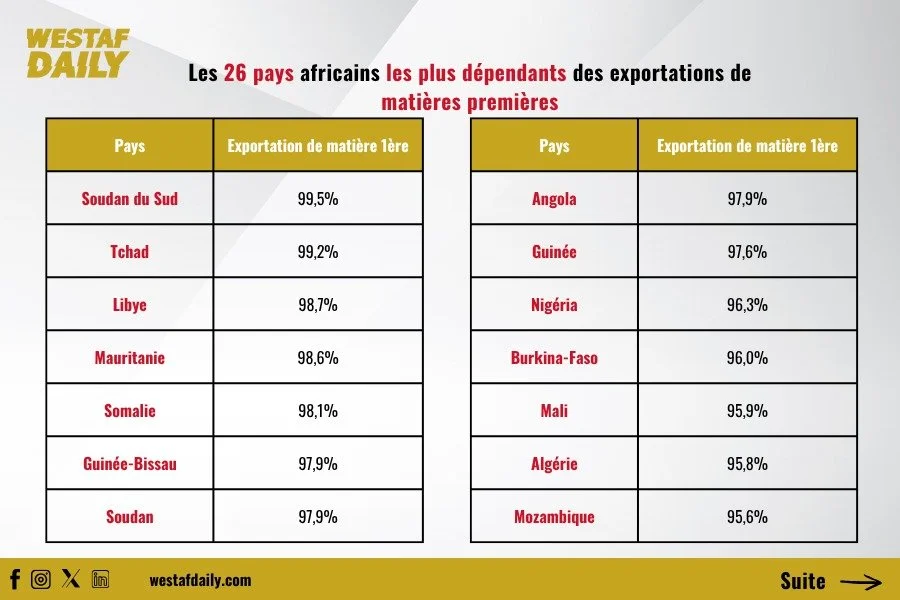

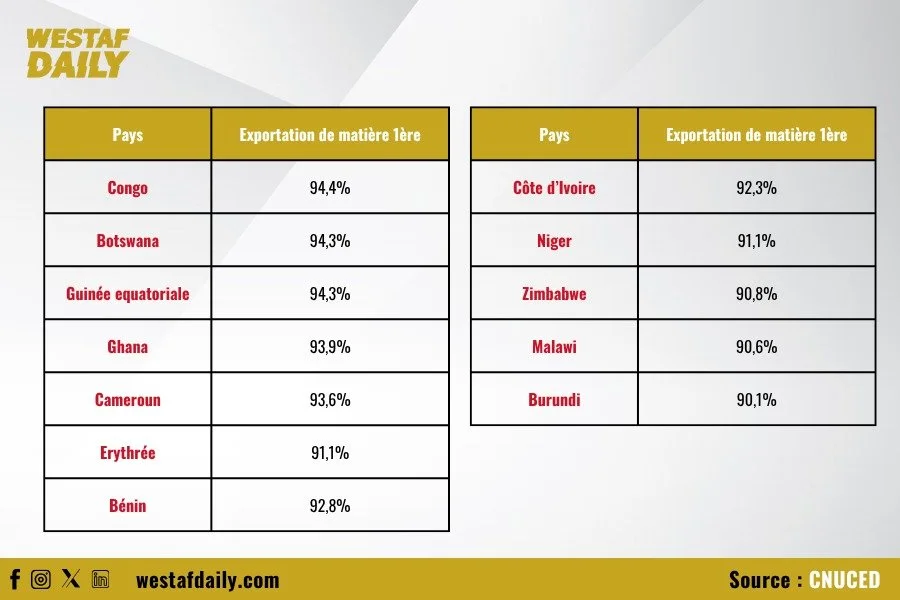

Selon le tout récent rapport "State of Commodity Dependence 2025" de la CNUCED, plus de 95 pays en développement sur 143 restent dépendants des matières premières, définie comme l'exportation de produits primaires représentant plus de 60 % des revenus à l'exportation. Sur le continent africain, 46 des 54 pays se trouvent dans cette catégorie, une proportion alarmante qui atteint 95 % en Afrique centrale et 75 % en Afrique de l’Ouest.

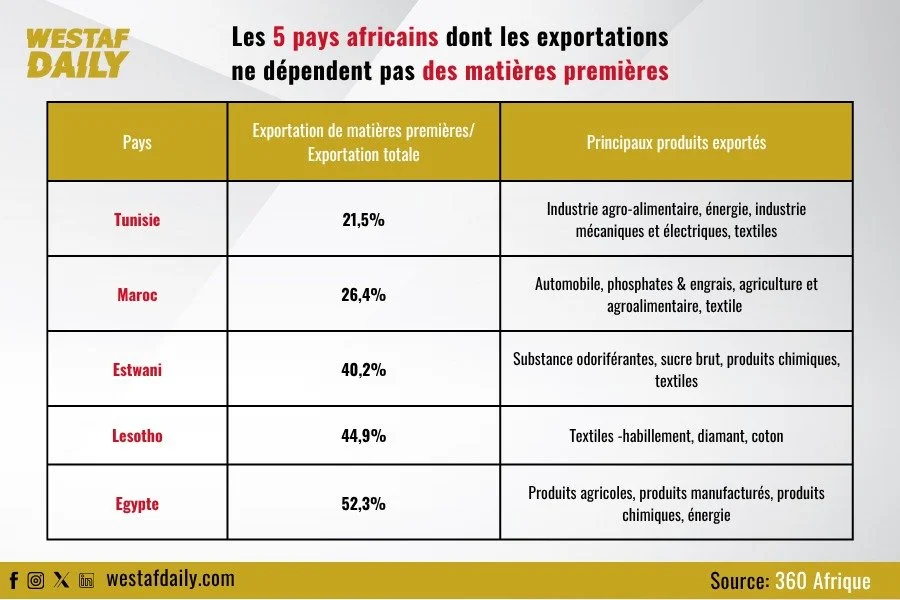

Une illustration crue : le Soudan du Sud affiche une dépendance quasi totale à 99,5 %, la Libye 98,6 %, le Chad 99,2 % ou encore l’Algérie 96 %. À l'opposé, seuls cinq pays africains dépassent les 40 % de diversification : la Tunisie (21,5 %), le Maroc (26,4 %), l’Eswatini (40,2 %), le Lesotho (44,9 %) et l’Égypte (52,3 %).

Les dépendances sectorielles sont souvent extrêmes : pétrole pour l’Algérie, le Nigeria, et l’Angola (≈90 %), diamant au Botswana (91 %), ou noix de cajou en Guinée‑Bissau (91,6 %).

Une fatalité évitable : quand certains pays diversifient avec succès

Le modèle du Maroc illustre la voie à suivre. Au fil des dernières décennies, Rabat a porté ses exportations hors matières premières en ciblant des secteurs manufacturiers comme l’automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire et le textile, qui représentaient en 2024 près de 16 milliards de dollars, soit plus de 34 % des exportations totales. Le phosphate, autre secteur fort, totalisait environ 9 milliards de dollars à côté d’un textile et d’un agroalimentaire également solides.

À l’échelle mondiale, certaines économies en développement, comme l’Indonésie ou le Guatemala, sont parvenues à réduire leur dépendance hors du seuil de 60 % en misant sur une stratégie ciblée de diversification.

Risques structurels liés à la dépendance aux matières premières

L'exportation massive de produits primaires expose les économies à des fluctuations brutales des cours. La CNUCED alerte sur une baisse de 5,6 % des exportations africaines de matières premières entre 2012‑2014 et 2021‑2023, entraînant une perte de plus de 25 milliards de dollars de revenus.

La dépendance favorise le phénomène de la « malédiction des ressources » : croissance erratique, surendettement, instabilité, inégalités et difficulté à créer de l’emploi stable ou à attirer des investissements durables. Elle confine les économies à l’extérieur national de la chaîne de valeur.

Quelles politiques pour inverser la tendance ?

La CNUCED préconise une approche duale : renforcer la diversification économique par le développement de secteurs à forte valeur ajoutée et promouvoir l’industrialisation verte cadre des transitions énergétiques et climatiques. L’essor des technologies numériques, le développement des services financiers ou l’appui aux PME innovantes (fintech, industrie locale, agro-transformation) sont des leviers encouragés.

Au-delà des plans nationaux, l’intégration régionale à travers la ZLECAf et les chaînes de valeur intra-africaines offre une opportunité de créer des marchés plus vastes et intégrer la transformation locale dans les circuits commerciaux continentaux.

Pourquoi est‑ce important ?

L’impact sur l’économie ouest-africaine est direct. Des pays comme le Bénin, la Côte d’Ivoire, ou le Mali, qui ont souvent des taux de dépendance agricoles ou miniers supérieurs à 80%, subissent les fluctuations de cours mondiaux et voient leur approvisionnement budgétaire fragilisé par des crises soudaines. L'absence de diversification bride leur potentiel de création d’emplois qualifiés, limite les revenus pour la population rurale et freine l’intégration régionale.

Cependant, des initiatives de transformation locale commencent à émerger : unités de raffinage de l’or au Ghana ou au Burkina Faso, transformation du cacao en Côte d’Ivoire ou de la noix de cajou au Bénin. Ces efforts illustrent qu’il est possible d’inverser la trajectoire et bâtir des chaînes de valeur durables.

Des politiques cohérentes, financements ciblés, partenariats public-privé et intégration commerciale régionale sont désormais essentiels. Sans cela, l’Afrique maintiendra son rôle de fournisseur de matières premières sans tirer pleinement parti de ses ressources industrielles et agricoles.