Classement 2025 du revenu parde la Banque mondiale : un partage profond du revenu par habitant en Afrique

Ce classement éclaire un paradoxe (Crédit image : Loretlargent)

Les points clés :

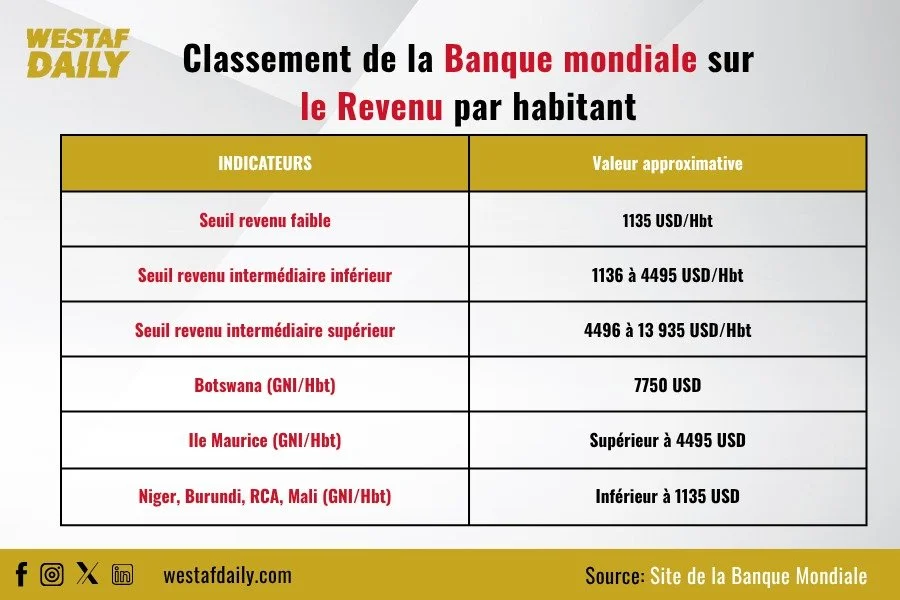

La plupart des pays africains sont encore classés parmi les pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur selon le classement 2025 basé sur le GNI par habitant « Atlas ».

Le Botswana et l’Île Maurice dépassent le seuil du revenu intermédiaire supérieur (> 4 495 USD/habitant), tandis que le Niger, le Burundi, la République centrafricaine et le Mali restent en dessous de 1 135 USD/habitant.

Des économies comme la Côte d’Ivoire, le Ghana ou le Kenya progressent dans la catégorie intermédiaire inférieur (entre 1 136 et 4 495 USD), révélant des dynamiques structurelles malgré les contraintes.

L’édition 2025 du classement des pays par revenu par habitant (GNI per capita selon la méthode Atlas) de la Banque mondiale établit une cartographie toujours très hiérarchisée du continent africain. La méthodologie utilisée lisse les fluctuations monétaires et corrige l’inflation à travers un mécanisme d’ajustement tripartite, ce qui permet d’établir des comparaisons fiables entre les économies. Le seuil pour être considéré comme pays à revenu faible est fixé à 1 135 USD/habitant ou moins, celui du revenu intermédiaire inférieur à 4 495 USD, et celui du revenu intermédiaire supérieur à 13 935 USD en 2025.

Parmi les pays les plus fragiles, le Niger, le Burundi, la République centrafricaine et le Mali affichent une richesse nationale par habitant en dessous de 1 135 USD, incarnant des défis économiques profonds. À l’inverse, le Botswana (7 750 USD) et l’Île Maurice franchissent le seuil du revenu intermédiaire supérieur, attestant de modèles de développement plus solides et diversifiés.

Entre ces extrêmes, des États comme la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya ou le Rwanda se situent dans la catégorie intermédiaire inférieur, avec des revenus moyens par habitant oscillant entre 1 136 et 4 495 USD. Ces pays connaissent souvent une croissance soutenue, comme au Rwanda ou au Ghana, mais restent sensibles aux variations monétaires ou aux crises extérieures.

Évolutions et dynamiques récentes

Ce classement n’est pas statique : certains pays avancent, d’autres stagnent ou reculent selon le rythme de leur croissance, les révisions statistiques ou les fluctuations monétaires. En 2024, le Rwanda a gagné des positions, tandis que la Namibie a reculé d’une catégorie en raison d’un ralentissement économique et d’ajustements de population. Cette mobilité souligne la fragilité des équilibres économiques en Afrique, mais aussi le potentiel de transformation lorsque les réformes et les investissements convergent.

Des cartes interactives et fichiers XLSX détaillés sont disponibles sur le site de la Banque mondiale pour approfondir ces données.

Pourquoi est-ce important ?

Ce classement fournit une référence essentielle pour orienter l’allocation de l’aide internationale, les politiques de développement et les décisions d’investissement. Pour les bailleurs de fonds, il permet d’identifier les pays nécessitant un soutien prioritaire. Pour les gouvernements, il sert de miroir sur l’efficacité des politiques macroéconomiques.

La persistance d’un grand nombre de pays africains dans les catégories de revenu faible ou intermédiaire inférieur souligne les défis structurels : dépendance aux matières premières, vulnérabilité aux chocs externes, limitations en termes de transformation industrielle ou d’infrastructures. Cependant, le mouvement observé dans certains pays comme le Rwanda ou le Ghana montre que les progrès sont possibles et qu’ils passent par une croissance inclusive, des réformes fiscales, une diversification économique et l’amélioration des systèmes de collecte statistique.

Enfin, ce classement éclaire un paradoxe : au sein d’un même continent, coexistent des pays émergents aux revenus par habitant proches du seuil supérieur du classement et des nations toujours enclines à la pauvreté extrême. En cela, il incite à repenser la coopération régionale et les stratégies nationales dans le cadre d’une intégration ouest-africaine mieux calibrée selon les forces et lacunes de chaque pays.